안녕하세요? work planer 이병민 노무사입니다.

직장 생활을 하다 보면 한 번쯤은 쉬어가야 하는 일이 발생합니다. 본인이 원해서 쉬는 경우를 휴직이라고 하고, 회사의 명에 의해서 쉬는 것을 정직이라고 합니다. 요컨대, 휴직은 자발적으로 정직은 비자발적으로 이뤄집니다. 휴직은 가족돌봄이나 육아휴직 등 법정 휴직도 있지만, 개인 사정 때문에 쉬는 경우는 업무 외 휴직이라고 합니다. 정직은 근로자의 귀책사유에 따른 것이므로 징계의 종류에 해당합니다. 개인사정 휴직(업무 외 휴직)과 정직은 비슷한 것 같지만 퇴직급여 등 처우에 있어서 차이가 있습니다.

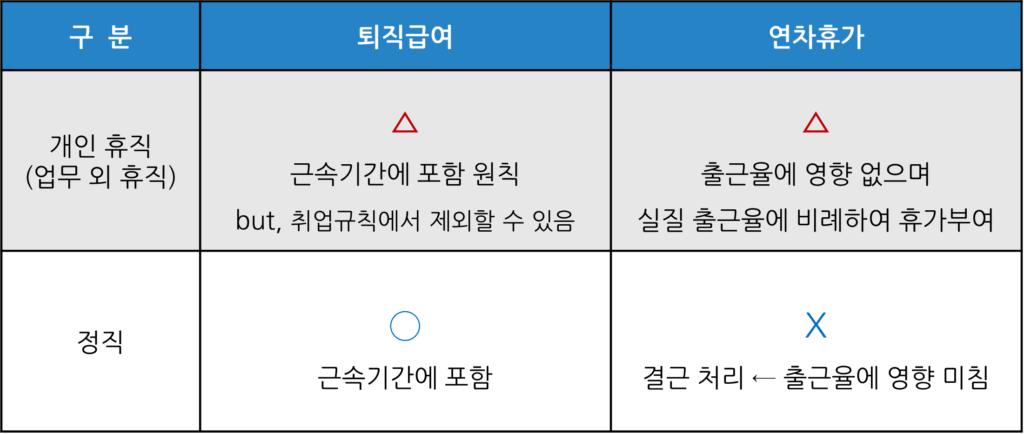

[휴직과 정직 시 처우 비교]

1-1. 휴직기간 퇴직급여

(개인사정/업무 외) 휴직자에 대한 퇴직급여 산정 시 휴직기간을 근속기간(근속연수)에 포함하는 것이 원칙입니다. 근속연수는 평균임금 산정과 다른 사안으로 근속기간에 포함된다는 의미는 해당 기간에도 정상적인 퇴직급여를 지급해야 한다는 뜻입니다. 그러나, ‘개인사정 – 무급 – 퇴직급여 지급’의 연결고리에서 퇴직급여를 지급해야 하는 것을 이해하지 못하는 사용자가 적지 않습니다. 이러한 이유로 취업규칙이나 퇴직연금규약 등에서 “업무 외 휴직기간은 퇴직급여 산정 시 근속기간에 포함하지 않는다”라는 내용을 포함하면 휴직기간에 퇴직급여를 지급하지 않더라고 법 위반은 아닙니다.

사용자의 승인 하에 이루어진 개인사정에 의한 휴직기간도 계속근로기간에 포함되는 것이 원칙이나, 예외적으로 ‘개인적인 사유에 의한 휴직기간’에 대하여 단체협약, 취업규칙 등의 규정으로 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간에 합산하지 아니할 수 있다

근로복지과-234, 2015.1.15

참고로, 취업규칙에 ‘군 휴직’에 대하여 명시한 회사도 적지 않은데, 대졸 취업자 증가 – 근속기간 단축 등으로 인해서 해당 조항은 사실상 사문화된 것으로 볼 수 있습니다.

1-2. 휴직기간 연차휴가

휴직기간은 근로의무가 정지된 기간으로 간주되므로 출근율 산정 시 제외(불이익 없음) 되나, 휴직기간을 제외한 실제 근무기간에 비례하여 휴가일수를 산정합니다. 이에 대한 자세한 사항은 별도의 설명을 참고하세요.

https://blog.naver.com/alabor/222638782068

2-1. 정직기간 퇴직급여

정직기간의 급여는 무급/유급 모두 가능하나 정직기간은 퇴직급여 산정 시 근속기간에 포함됩니다. 즉, 정직으로 인해서 퇴직급여에 불이익이 없어야 합니다. 이를 휴직과 묶어서 생각해 보면, 징계로 인한 정직 시에도 퇴직급여를 정상적으로 지급하는데 개인사정에 따른 휴직 시에 퇴직급여를 지급하지 않는 것이 이상해 보입니다.

2-2. 정직기간 연차휴가

연차휴가 산정 시 정직기간은 결근으로 처리되며, 이로 인해서 연차휴가 산정 기준인 출근율 80%에 영향을 미칩니다. 정직으로 인해서 전년도의 출근율이 80% 미만인 경우에는 입사 1년 미만자와 동일한 방식으로 연차휴가를 부여합니다.

[정리] 근로자의 귀책에 따른 정직 시 처우 기준은 명확함 ☞(최소한) 퇴직급여는 인정, 연차휴가는 불이익 가능

휴직 시 기준은 회사별로 조정의 여지가 있음

사회구조가 다양해지는 것과 같이 근로자의 휴직사유가 다양해지고 있습니다. 다양한 개인 사정 중 (최소한) 질병 부상으로 인한 휴직 시 퇴직급여는 인정하는 것이 바람직하다고 생각됩니다.