안녕하세요? work plan 이병민 노무사입니다.

“혹시, 휴직하셨던 적이 있나요?”

저출생 고령화로 인해서 주변에 휴직자가 늘어나고 있습니다. 육아휴직뿐만 아니라 고령화로 인해서 병가나 질병휴직을 사용하는 경우가 많아지고 있습니다.

휴직자에 대한 임금, 복리후생 등에 대하여 회사의 취업규칙에 정해야 하는데, 휴직 빈도가 드문 회사는 구체적인 기준을 정하지 않아서 운영상 어려움을 겪기도 합니다.

이와 관련한 판례와 행정해석을 통해서 휴직자에게 어떻게 처우해야 하는지에 대하여 살펴보겠습니다.

1. 휴직자에 대한 임금 지급기준은 취업규칙이나 단체협약에서 정한다.

1) 대법원 통상임금 판례

2013년 대법원의 통상임금 판례는 상여금 지급일 현재 재직자만을 대상으로 지급하는 상여금은 고정성이 결여되어 통상임금이 아니라고 판결하였습니다. 이후 2024년 12월 대법원 판례는 재직자에게 지급하는 상여금도 통상임금에 해당한다고 판시함에 따라 상여금 지급 대상 설정 시 반드시 “재직자 조건”을 설정할 필요는 없습니다. 그럼에도 불구하고 재직자 요건 자체가 무효가 되는 것은 아닙니다.

Q. 재직 또는 근무일수 조건이 있는 임금에 대해 앞으로 근무한 기간에 비례하여 지급해야 하는지?

A. 고정성 요건 제외로 재직 또는 근무일수 등 조건부 정기상여금 등이 통상임금의 범위에 포함되는 것과는 별개로 정기상여금 등에 부가된 ‘지급’ 조건은 특별한 사정이 없는 한 유효함

2025 고용노동부 (개정)통상임금 노사지도 지침

2) 고용노동부 행정해석

상여금 지급 시 육아휴직자를 제외하더라도 남녀고용평등법 위반은 아닙니다.

상여금 지급과 관련하여 상여금 산정 기준을 총 근속연수로 정할 때에는 육아휴직기간을 이에 포함하여야 하나, 일정기간동안 근로한 대가(출근성적)로 지급되고,

육아휴직기간이 그 기간의 일부 또는 전부 포함되어 있는 경우 상여금 지급의 일부 또는 전부를 지급하지 않는다 하더라도 남녀고용평등법 위반이라 할 수 없음

근정 68240-285, 1998.08.17.

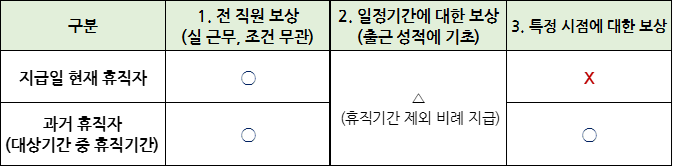

이상의 내용을 정리하면,

상여금 지급 시 출석성적에 비례하거나 재직자 조건 등이 붙은 경우에는 휴직자를 제외할 수 있으나,

관련 규정에 이에 대한 세부 기준을 명확히 기재할 필요가 있습니다.

그러다면, ‘재직자’란 의미가

직원으로 신분을 보유하고 있다는 뜻인지?

실제로 근로를 제공한다는 의미인지?

에 관한 판례를 소개해 드리겠습니다.

2. ‘지급 기준일 현재 재직하고 있는 자’에 휴직자가 포함된다.

1) 사실관계

– A 버스회사의 단체협약상 성과상여금 지급 대상자인 ‘현재 재직하고 있는 자’라고 기재되어 있음

– 회사는 상여금 지급일 기준 휴직자에게는 성과상여금을 지급하지 않음

– 해당 근로자가 이에 대하여 소송을 제기함

2) 판결 요지

재판부는 ‘피고에 소속되어 근로관계를 유지하고 있는 자‘를 의미하므로 ‘휴직자’라고 하여 그 지급대상에서 제외할 수 없다.라고 판시함

이 사건 조항의 ‘지급기준일 현재 재직하고 있는 자’란

부산지방법원 2024. 6. 12. 선고 2023나65822 판결

’지급기준일 현재 피고에 소속되어 근로관계를 유지하고 있는 자’를 의미하고, 지급기준일 기준으로 ‘휴직자’라고 하여

그 지급대상에서 제외할 수 없다.

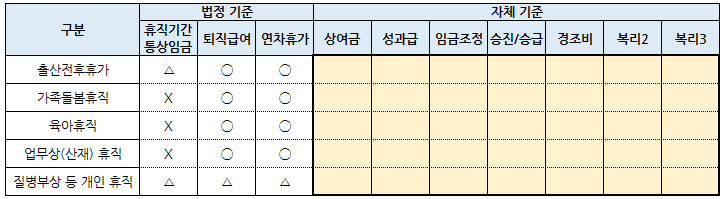

3. 휴직의 종류에 따라서 처우 세분화가 필요하다.

휴직자의 상여금 이외에 임금 조정이나 복리후생에 대해서도 명확히 정해야 합니다.

육아휴직, 출산전후휴가, 병가, 업무상(산재) 휴직 등 휴직사유가 다르므로, 휴직자의 처우를 일률적으로 정하기보다는 사유에 상응하는 처우를 정할 수 있습니다. 이때 아래 시트를 활용할 수 있습니다.

기대수명과 노동자의 근속기간이 증가함에 따라서 중도에 쉬어가는 경우가 늘어가고 있습니다.

회사는 휴직자의 소외감을 최소화하는 방향으로 휴직기간의 처우를 명확히 설정할 필요가 있습니다.